Journal de Comunicación Social 13(20), 75-99

enero-julio de 2025 ISSN impresa 2412-5733; ISSN online 2413-970x – DOI:

https://doi.org/10.35319/jcomsoc.2025201322

Análisis

multidimensional de la Iglesia de San Pedro con el modelo ET-PSET

Multidimensional Analysis of the

San Pedro Church Using the ET-PSET Model

Josefina Matas Musso

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede La Paz, La Paz,

Bolivia http://orcid.org/0000-0003-0992-8780, jmatas@ucb.edu.bo

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2024

Fecha de aceptación: 30 de mayo de 2024

Resumen: La

iglesia de San Pedro en La Paz, Bolivia, ha sido un símbolo significativo del

patrimonio cultural y religioso de la ciudad. Tras su destrucción durante el cerco indígena liderado por Túpac Katari en 1781, la iglesia fue

reconstruida en 1790, incorporando elementos del barroco andino. Este estudio

analiza el sincretismo cultural reflejado en este templo a través de la fusión

de tradiciones indígenas y arquitectura colonial europea. Se utilizó la

metodología ET-PSET de Verónica Solares, así como técnicas

documentales y de observación etnográfica. Los hallazgos indican que la restauración no solo recuperó un espacio físico, sino que también

reafirmó la identidad cultural indígena, consolidando la iglesia como un centro

de resistencia y pertenencia comunitaria.

Palabras

clave: Restauración arquitectónica, Identidad cultural, Pervivencia

indígena, Barroco andino, Patrimonio colonial, Festividades tradicionales

Abstract: The

Church of San Pedro in La Paz, Bolivia, has long stood as a significant symbol

of the city’s cultural and religious heritage. Following its destruction during

the Indigenous siege led by Túpac Katari

in 1781, the church was rebuilt in 1790, incorporating elements of Mestizo Baroque. This study examines the cultural syncretism embodied in the temple through the fusion of Indigenous traditions and European

colonial architecture. The ET-PSET methodology

developed by Verónica Solares was

employed, alongside documentary research and ethnographic observation. Findings

indicate that the restoration process not only recovered a physical structure but also reaffirmed Indigenous cultural identity, positioning the church as a locus of resistance and

communal belonging.

Keywords: Architectural

restoration, Cultural identity, Indigenous persistence, Andean Baroque,

Colonial heritage, Traditional festivities.

I. Introducción

La Iglesia de San Pedro, situada en el centro de La Paz,

Bolivia, se presenta como un ícono de la herencia cultural y religiosa de la

ciudad. Su historia está marcada por eventos significativos que han influido no

solo en su estructura física, sino también en la identidad cultural de la

comunidad indígena que la rodea. La iglesia fue destruida en 1781 durante el

cerco indígena liderado por Túpac Katari,

un episodio que simboliza el profundo descontento de las comunidades indígenas hacia la colonia. Este acontecimiento no solo significó la pérdida de un espacio material,

sino que también puso de manifiesto las dinámicas de lucha por el reconocimiento que caracterizaban a la población indígena en ese contexto.

La reconstrucción de la iglesia en

1790, llevada a cabo por el cura Melchor Rodríguez, fue un proceso que

trascendió la mera restauración arquitectónica. Este estudio se propone

examinar cómo las decisiones tomadas durante este proceso reflejaron no

solo una necesidad de recuperar un espacio físico, sino también un esfuerzo por

reafirmar la identidad cultural indígena en un entorno de cambio. La

incorporación de elementos del barroco andino en su diseño arquitectónico

sugiere una fusión de tradiciones que permitió a la comunidad indígena

reconfigurar su relación con el espacio, transformando la iglesia en un

símbolo de pervivencia y pertenencia. A diferencia de investigaciones previas

que han abordado la arquitectura colonial en Bolivia desde una perspectiva

puramente estilística o histórica, este trabajo examina la restauración del

templo como un acto de reafirmación identitaria dentro de un contexto

sociopolítico de tensión. Además, la iglesia de San Pedro desempeña un papel

crucial en diversas festividades locales, como Alasita y las celebraciones de

San Pedro y San Pablo, que se han mantenido a lo largo de los años como

expresiones vivas de la cultura indígena. Estas festividades no solo celebran la religiosidad, sino que

también refuerzan la identidad comunitaria y la memoria colectiva, permitiendo

a los participantes conectar con sus raíces culturales y tradicionales.

A través de un enfoque histórico y

etnográfico, este artículo presenta los resultados de una investigación

realizada el año 2024 sobre las actuales configuraciones sociales en torno a la

restauración de la Iglesia de San Pedro, considerando

su papel tanto en la historia colonial como en la contemporánea. Apoyada en la

metodología ET-PSET (Solares Gantier, 2022) el propósito de la investigación plantea visibilizar la interconexión

entre historia, arquitectura e identidad cultural, resaltando la necesidad de

integrar el estudio del patrimonio arquitectónico con los procesos históricos y

sociales que lo configuran. De este modo, el presente artículo contribuye a

la historiografía de la arquitectura colonial boliviana al ofrecer una

interpretación multidisciplinaria de la restauración de la Iglesia de San

Pedro. Más allá de su valor arquitectónico, el templo es abordado como un

espacio de resistencia y negociación cultural, un aspecto que hasta ahora ha

sido escasamente tratado en estudios previos.

II. Marco teórico y estado del arte

El marco teórico de este trabajo se fundamenta en tres ejes principales: la arquitectura

y el urbanismo colonial, la identidad cultural indígena y, por último, la pervivencia cultural en el contexto de la

Bolivia colonial. Hay abundante bibliografía que ha estudiado el urbanismo

colonial en Bolivia. Por ejemplo, Gisbert (1991) revela cómo los edificios

religiosos, entre estos la iglesia de San Pedro, no solo cumplían funciones litúrgicas, sino que también simbolizaban el

período colonial. Por su parte, Nicolini (2003), quien estudió el virreinato en

el Río de La Plata en los siglos XVII y XVIII, Matas (2020), quien indagó sobre

el urbanismo en la Real Audiencia de Charcas, y Cuadros (2002), así como

Espinosa Spíndola (1999), quien se enfoca en estudios de la implementación

del atrio como elemento particular de la arquitectura de América, aportan una

visión amplia sobre la configuración de los espacios urbanos coloniales y su

influencia en la vida cotidiana de la población.

La revisión de la literatura existente revela un creciente interés en la historia general de la arquitectura en Bolivia y su papel en la comunidad indígena de La Paz (Mesa y Gisbert,

2002). Sin embargo, la investigación específica sobre su proceso de restauración tras el

incendio de 1781 es limitada. Varios autores han documentado la sublevación indígena y sus consecuencias como Del Valle de Siles (1990), Rivera Cusicanqui

(1986), Almaraz Paz (1969) y otros; pero pocos han analizado el impacto directo

en la infraestructura religiosa de la iglesia de San Pedro.

En cuanto a la restauración de

edificios coloniales en Bolivia, los estudios de Mesa y Gisbert como Monumentos

de Bolivia (2002), de Gutiérrez, con Arquitectura y urbanismo en

Iberoamérica (2005) y Matas Musso et al. (2022), con la Influencia de

la arquitectura del templo de Carabuco en la transmisión del mensaje

evangelizador en los Andes de Bolivia (2022), con relación al atrio,

proporcionan un contexto comparativo valioso, aunque la literatura específica

sobre la reconstrucción del templo de San Pedro de 1790 sigue siendo escasa. Por otro lado, investigaciones sobre las

festividades en torno a esta iglesia han resaltado su importancia social y

cultural (Castillo Vacano, 2014), pero no han vinculado estos eventos con el

templo. En este sentido, se destaca la necesidad de integrar el estudio del

patrimonio arquitectónico con los procesos históricos y sociales que influyeron

en su transformación, lo que subraya la importancia de abordar la historia de

la iglesia de San Pedro desde una perspectiva multidisciplinaria.

La teoría de la resistencia cultural,

apoyada en los estudios de Sergio Grusinski (1999) y la investigación de

García Canclini (1990) sobre las prácticas culturales en América Latina

sugieren que la destrucción y posterior restauración de iglesias como la de San

Pedro son actos de resistencia y pervivencia, donde la comunidad indígena busca recuperar no solo un espacio físico, sino también un reconocimiento dentro del tejido social de La Paz. Este enfoque multidimensional habla de formas

complejas de pervivencia que incluyen estrategias de adaptación,

apropiación y transformación e integra la arquitectura, la identidad cultural

y la pervivencia, proporcionando un

marco comprensivo para analizar la evolución de la iglesia y su significado

contemporáneo en la lucha por la identidad y el reconocimiento de las comunidades indígenas en Bolivia.

III. Metodología

La metodología de Verónica Solares

basada en el Modelo ET-PSET (2022) se puede aplicar al análisis de la iglesia

de San Pedro en La Paz, Bolivia, para comprender su relevancia histórica y

cultural. Este enfoque histórico busca establecer una dualidad entre la

historia y el patrimonio, considerando la iglesia como un símbolo significativo

de la identidad cultural indígena en el contexto colonial.

En el análisis de la iglesia de San

Pedro, se definen componentes clave como el Espacio (E) y el Tiempo (T). El

espacio se refiere a la ubicación de la iglesia en relación a la plaza y su

correspondencia con las comunidades1 indígenas, mientras que el tiempo abarca el periodo de su destrucción en 1781, durante la rebelión indígena liderada por Túpac Katari, su reconstrucción en 1790 y

su evolución hasta la actualidad. Asimismo, se consideran las variables PSET: Políticas, Socioculturales, Económicas y Tecnológicas,

que permiten un análisis integral de los factores que influyeron en la restauración.

Desde la dimensión espacial y temporal, se examinó la ubicación de la iglesia dentro del desarrollo urbano de La Paz, considerando su transformación desde la época colonial hasta la actualidad. Para ello, se analizaron mapas históricos, como el plano de La Paz de 1798 conservado en el Archivo Franciscano de La Paz (AFLP), junto con documentos del Archivo General de Indias

(AGI) que registran la evolución del barrio de San Pedro. Estos datos permitieron contextualizar la reconstrucción del templo en 1790 dentro de un proceso más

amplio de reconfiguración del espacio urbano y las relaciones de poder en la ciudad.

Desde la dimensión política y

sociocultural y económica, se investigó el papel de la iglesia en las

dinámicas de resistencia y afirmación identitaria de la comunidad indígena con

el trabajo de campo, que incluyó observaciones etnográficas durante

festividades locales, como Alasita y la celebración de San Pedro y San Pablo.

Estas festividades, aún vigentes, reflejan la persistencia de prácticas

culturales populares en el espacio religioso. Además, se revisó bibliografía

especializada que documenta el sincretismo religioso y la apropiación simbólica del templo por parte de la comunidad. Desde la dimensión tecnológica, se analizaron las técnicas constructivas utilizadas en la reconstrucción de la iglesia en 1790, comparándolas con otros templos coloniales de la época, evaluando la incorporación de

elementos del barroco andino como una fusión de influencias europeas e indígenas.

Finalmente, el enfoque

multidimensional de la metodología subraya la

interconexión entre historia, arquitectura e identidad cultural. Esto sugiere

que la restauración de la iglesia no es solo un proceso físico, sino un acto de revitalización cultural que reafirma la identidad indígena en un

contexto de cambio y resistencia. Al aplicar el Modelo ET-PSET a este caso, se logra una comprensión más profunda de

cómo la historia, la arquitectura y la identidad cultural se entrelazan, revelando la importancia de la iglesia como un centro de resistencia y

expresión cultural en la sociedad paceña.

IV. Resultados

Se presentan los hallazgos principales

de la investigación. En primer lugar, se

pone de relieve la importancia de la iglesia de San Pedro y su plaza en la

historia cultural y política de La Paz, evidenciando su papel en la

transformación de las comunidades indígenas desde 1548. En segundo lugar, se resalta que la iglesia es un referente histórico y cultural que simboliza resistencia y expresión de identidad, consolidándose como un punto de encuentro

para la población indígena. Además, la fusión de estilos arquitectónicos y la

función del atrio subrayan su

significado cultural. La restauración de 1790, en un contexto de cambio

político y social, se interpreta como un acto de resistencia y legitimación de

prácticas culturales indígenas, mientras que las festividades como Alasita contribuyen a la economía local y al sincretismo religioso, reflejando la continuidad de

tradiciones ancestrales en la actualidad. Así, la iglesia no solo actúa como un espacio religioso, sino también como un eje que articula dinámicas económicas y culturales fundamentales para la comunidad.

IV.1. Contexto histórico urbanístico y

arquitectónico

La fundación de La Paz en 1548 dio inicio a un proceso de profunda reorganización

territorial en la región de Chuquiabo, que afectó de manera significativa a las comunidades

indígenas originarias del lugar. En

el marco de la política colonial, se implementaron las reducciones de indios con el objetivo de facilitar el control

administrativo y la evangelización de la mano de obra indígena. Este proceso tuvo un impacto decisivo en la territorialidad y la estructura social de sectores como San Pedro y Santiago.

Para comprender con mayor claridad los

alcances de esta transformación, resulta imprescindible consultar el plano de

Florentino Olivares2, que permite visualizar la configuración urbana y

territorial de La Paz en el periodo colonial. Este documento cartográfico no

solo ayuda a ubicar el emplazamiento exacto de los antiguos asentamientos indígenas, sino que también evidencia la forma en que fueron absorbidos o desplazados por la

expansión de la ciudad y la nueva lógica espacial establecida por la colonia.

El área de San Pedro, que en época prehispánica formaba parte de un sistema de ayllus vinculados a la

parcialidad superior, fue

especialmente impactada por estos procesos. Según Saignes (2014), los nombres de estos ayllus no permiten identificar con claridad su adscripción étnica, ya que responden a distintas lenguas —aymara (Cupi, “derecha”), quechua (Collana,

“mayor”)— e incluso a formas mixtas, como Maacollana (p. 41). Saignes también indica que los ayllus de San Pedro podrían haber albergado a incas de privilegio, lo que sugiere una

composición social diversa y compleja.

Sin embargo, conforme se consolidaba

el orden colonial, los vecinos españoles de La Paz, movidos por la necesidad de

acceder a tierras y mano de obra, negaron a San Pedro el reconocimiento como

reducción con territorio propio, desobedeciendo las leyes que prohibían la residencia de no indios en estas áreas (1563, 1578, 1600). Pronto, los habitantes indígenas de San Pedro fueron asimilados a una

parroquia de indios, al igual que San Sebastián, ubicado también en la misma

orilla del río Choqueyapu. Así, San Pedro de Chuquiabo fue considerado un pueblo o parroquia de indios extramuros (Saignes, 2014, p. 41).

Este proceso de transformación

territorial vino acompañado de una reconfiguración social y económica que

afectó profundamente a las autoridades indígenas locales. Los caciques,

enfrentando una creciente pérdida de recursos y un entorno económico hostil, recurrieron al mercado

de tierras como estrategia de supervivencia. Aunque esta práctica les permitió generar ciertos ingresos, también acentuó las desigualdades

de poder y la dependencia estructural de sus comunidades. En este contexto, la transformación de San Pedro

simboliza no solo la disputa por la territorialidad, sino también la capacidad de resistencia y adaptación de las comunidades indígenas frente a un

sistema colonial cada vez más opresivo.

El sistema de reducciones, aunque

concebido para agrupar a los indígenas en pueblos organizados bajo la

orientación evangelizadora, también propició nuevas dinámicas sociales y formas

de articulación del trabajo. Los documentos coloniales indican que los

indígenas de San Pedro eran convocados a colaborar en obras impulsadas por las

órdenes religiosas, en ocasiones, sin recibir una compensación económica

directa. Por ejemplo, en un litigio registrado en el Archivo General de Indias

(s. f.) se menciona que “los

naturales se quejaron de no haber sido pagados por hacer cierta obra en la casa

del convento” (AGI Justicia: 1064). Sin embargo, más allá del conflicto

puntual, Del Valle de Siles (1990) ofrece una lectura sugerente del proceso al

señalar que se buscaba “que extinguida la cara blanca sólo reinasen los indios”

(p. 249), lo cual pone de relieve la capacidad de las comunidades para asumir

un protagonismo creciente en la construcción de sus espacios y estructuras

sociales, incluso dentro del marco establecido por el régimen colonial.

El proceso de reestructuración del

espacio urbano continuó a lo largo del periodo colonial, hasta que San Pedro

fue finalmente incorporado a un barrio de indios junto con Santa Bárbara y San

Sebastián, todos ellos separados del núcleo urbano español por el río

Choqueyapu y sus afluentes (Saignes, 2014, p. 44). Esta configuración revela

cómo la reorganización virreinal del territorio respondió principalmente a los intereses

de la élite española, relegando a las comunidades indígenas a sectores

periféricos y subordinados dentro del nuevo orden urbano.

En este contexto, las comunidades indígenas de San Pedro, Santa Bárbara y San Sebastián

desempeñaban un rol esencial pero subordinado: eran consideradas proveedoras de

mano de obra y sujetos de evangelización, sin acceso equitativo a la

centralidad urbana ni al ejercicio pleno de sus derechos territoriales. Su asentamiento en zonas extramuros no fue casual, sino parte de una estrategia colonial para mantener un control social, político y

simbólico sobre estas poblaciones.

Como han señalado estudiosos como

Gisbert (1991), esta redistribución espacial no solo alteró los patrones de

asentamiento indígena, sino también el rol que estas comunidades desempeñaban

en la sociedad colonial (pp. 21-21). En este sentido, la iglesia de San

Pedro no solo cumple una función religiosa, sino que también sirve como punto

de convergencia para las dinámicas sociales, económicas y culturales de las

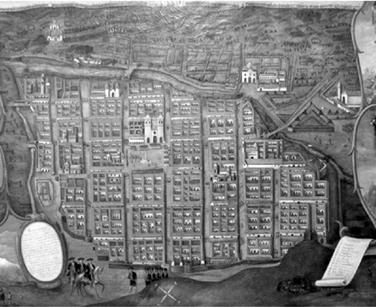

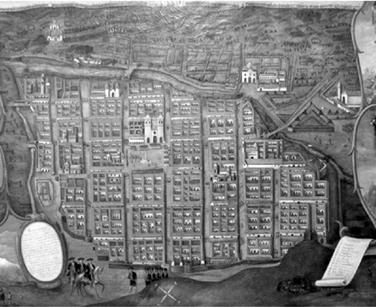

comunidades locales. Las Figuras 1 y 2, que muestran los planos de La Paz de

1781 y 1798 respectivamente, permiten contextualizar la ubicación estratégica

del templo dentro de esta estructura urbana, evidenciando su centralidad en un barrio de población mayoritariamente indígena.

Figura

1

El

cerco de La Paz en 1782. Plano de Florentino Olivares elaborado en 1888

Fuente: Olivares (1888).

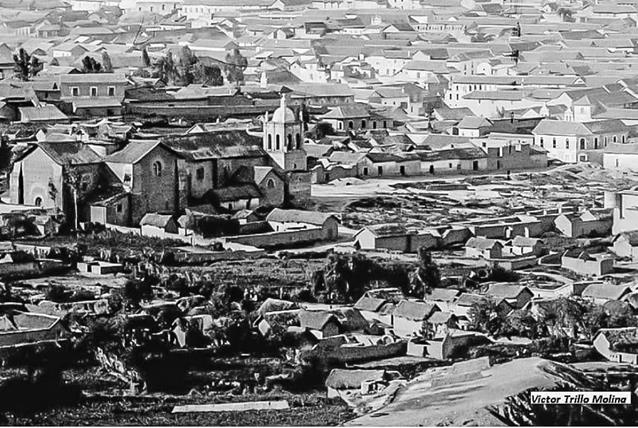

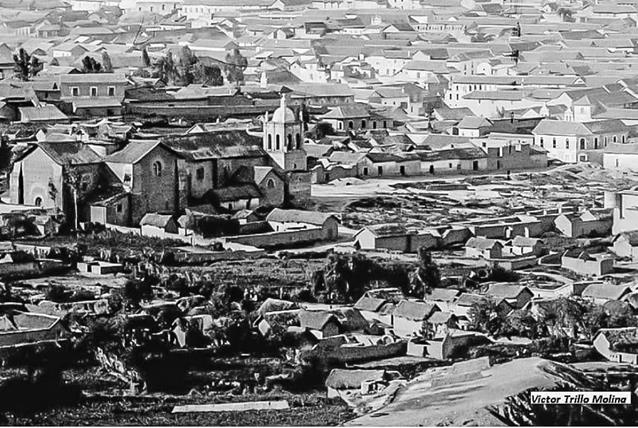

Figura

2

Plano de La Paz del año 1798. El

barrio de San Pedro se ubica abajo a la derecha.

Fuente: Archivo Fotográfico de La

Paz (AFLP).

En relación al templo, Chavez García y Uturunco Mendoza (2015) indican que la construcción del templo de San Pedro, iniciada por Francisco De La Cruz Alcocer en 1549 fue concluida en 1561. A finales del siglo XVI, conflictos entre las parroquias llevaron al intercambio del curato de San Pedro con otros. Desde entonces, la parroquia fue administrada por sacerdotes del Obispado de La Paz. En 1609, el cacique Pablo De Vargas Ancocaba contribuyó a la ornamentación de la iglesia. Un siglo después, la iglesia fue incendiada durante la rebelión de 1781 acaudillada por Túpac Katari o Julián

Apasa. En 1790, el templo fue reconstruido gracias a las gestiones del cura Melchor Rodríguez, como se indica en la inscripción del friso de la portada. La iglesia volvió a ser atacada y destruida en 1857, ya en la etapa republicana,

durante otra rebelión indígena.

V.2. Actual configuración arquitectónica de la iglesia y de la zona

IV.2.1.La iglesia actual

La nueva edificación mantuvo elementos estructurales de la arquitectura renacentista, como la nave central y la disposición en planta de cruz latina. La fachada del templo

se distingue por un arco que enmarca una portada de piedra labrada en estilo barroco andino, caracterizado por la síntesis de elementos ornamentales europeos e indígenas (Figuras 3 y 4).

Figuras

3 y 4

Fachada

y detalle de la fachada

Fuente: Fotografía de la autora,

2025.

En el interior, se destacan el púlpito

y el retablo barroco, ambos con una profusa decoración barroca mestiza recubierta en pan de oro. Los muros exhiben una colección pictórica con

obras coloniales pertenecientes a las escuelas locales y a la tradición

pictórica cuzqueña.

En sus inicios, el retablo mayor de estilo barroco mestizo perteneció a la antigua capilla del Loreto de la Compañía de Jesús, mientras que la colección

pictórica fue realizada en los estilos de las escuelas Cuzqueña y del Collao

(Figuras 5 y 6) y se encontraban anteriormente en la desaparecida iglesia de Santa Bárbara (Mesa & Gisbert, 2002, p. 65). Una obra que perteneció a la

iglesia de San Pedro es el lienzo titulado “El pobre Lázaro y el rico Epulón”, cuyo autor fue Leonardo Flores,

uno de los máximos exponentes de la pintura en el Collao, que actualmente se

encuentra en el museo de la Catedral de La Paz (Gobierno Autónomo Municipal de

La Paz [GAMLP], 2015). El piso está grabado con los nombres de los párrocos que habían servido en la iglesia, añadiendo un elemento histórico

único al templo.

Figura 5 Interior del templo

Fuente: Fotografía de la autora,

2025.

Figura

6

Interior del templo hacia el

coro

Fuente:

Fotografía de la autora, 2025.

IV.2.2. El atrio

La verdadera reafirmación de la

identidad cultural indígena se encuentra en el atrio, ya que es en este espacio

donde la iglesia se consolida como un centro de resistencia y pertenencia

comunitaria.

Durante el proceso de evangelización en Charcas, un acontecimiento clave fue el Tercer Concilio Limense, convocado el 15 de

agosto de 1582 y desarrollado hasta 1583. Este concilio tuvo como propósito

implementar las disposiciones del Concilio de Trento, prestando especial atención a la erradicación de la idolatría y a la

difusión de la fe cristiana entre la población indígena (Arze et al., 2015, p. 204). En términos generales, este concilio marcó el inicio de una renovada estrategia evangelizadora que incorporó

distintos recursos, incluido el arte, para alcanzar sus objetivos.

Figura

7

Iglesia

de San Pedro en 1890 donde se observa el atrio

Fuente: Erick Villanueva

Multimedia (2025).

Desde el exterior, el templo analizado se inscribe en lo que Espinoza

Spíndola (1999) denomina “arquitectura de la conversión” (p. 83). Este modelo

arquitectónico se difundió desde la Nueva España (actual México) hasta el norte

de Argentina y Chile, y mantiene características comunes que le otorgan un

carácter uniforme. Entre estos elementos distintivos, se encuentran la iglesia con atrio, las capillas posas, el miserere o cruz atrial y la capilla abierta.

Este modelo, que es exclusivo en

América, se presenta como un ejemplo del proceso de aculturación, utilizando

un lenguaje estilístico de influencia europea, predominantemente renacentista o

manierista. Según George Kubler (1984), la organización espacial de ciertas iglesias coloniales no puede clasificarse estrictamente como europea ni americana, sino que debe

entenderse como un producto genuinamente “colonial”, resultado del encuentro entre ambas tradiciones (p. 537). Esta configuración tiene sus raíces remotas en el modelo europeo de iglesia con planta basilical y atrio, pero también recoge elementos de la arquitectura prehispánica, la cual había

desarrollado formas específicas para la expresión del culto colectivo.La razón para desarrollar esta forma

arquitectónica fue la necesidad de evangelizar a un gran número de indígenas,

lo que llevó a la creación de un espacio versátil, adecuado a la cosmovisión de los pueblos originarios (quienes solían realizar ceremonias al aire libre) y que pudiera construirse

rápidamente (Matas et al., 2022).

Respecto a las funciones que cumplía

esta disposición del espacio religioso, se ha señalado que el atrio era

utilizado para múltiples actividades, tanto litúrgicas como comunitarias (Matas

et al., 2022, pp. 7-8). Afortunadamente, existe una ilustración realizada por

fray Diego de Valadés, en su obra de 1579, que documenta visualmente estas

prácticas en el contexto novohispano (Valadés, 1993, p. 475), tales como la

enseñanza de la doctrina, la celebración de sacramentos y la realización de

exequias. En las capillas posas, se puede ver a un fraile predicando a un grupo

de indígenas, organizados por sexos y edades. En relación con el elemento

central del atrio, en Charcas hay capillas misereres dedicadas al culto de los

difuntos, así como cruces o calvarios para la práctica del vía crucis.

En la iglesia de San Pedro,

actualmente el atrio (Fig. 7), se convierte en un espacio significativo donde

se entrelazan costumbres y tradiciones, como las misas de cabo de año de

difuntos y la práctica de llevar ofrendas para honrarlos. A menudo, las familias

se reúnen en este atrio, depositando flores, velas y alimentos como parte de su

homenaje a los seres queridos que han fallecido. También el atrio es espacio de

fiesta, como los matrimonios con los consabidos mariachis que amenizan el festejo.

IV.2.3. La plaza de San Pedro

La plaza ubicada frente al templo,

originalmente conocida como plaza España, recibió el nombre de Plaza Mariscal

Sucre mediante la Ordenanza Sucre Municipal del 26 de septiembre de 1926, y en

la actualidad es reconocida como Plaza de San Pedro. Este espacio fue

establecido por orden del general Belzu como plaza de toros, función que

mantuvo hasta el año 1900 (Villanueva Peñaranda, 2005, p. 72). A lo largo

de la historia la plaza ha sido un lugar crucial para diversos

acontecimientos políticos y sociales, sirviendo como punto de encuentro para numerosas festividades, protestas y

movilizaciones. Como afirma Nicolini (2003): “los espacios públicos –plaza, plazoletas, calles–

fueron el escenario de la vida cotidiana y de la fiesta” (p. 9).

Una de las festividades tradicionales

celebradas en este lugar es la Alasita (Figura 8), dedicada a la veneración de Ekeko, el dios de la abundancia y la

prosperidad. Según datos de la Secretaría Municipal de Culturas (GAMLP, 2019, p. 108), esta feria se llevó a cabo en la plaza durante tres días entre 1926 y 1929, así como en 1931 y 1941. En 1937 y 1944, la

celebración se amplió a cuatro días, y entre 1945 y 1961, la feria se realizó

nuevamente durante tres días, excepto en 1951, cuando se extendió a cinco días.

Otra fiesta importante que tiene como

protagonista esta plaza es la festividad de San Pedro y San Pablo, celebrada el 29 de junio, esta fiesta conmemora la crucifixión de los

apóstoles en el año 67 d.C. Su origen se remonta al 258 d.C. y se consolidó en América

del Sur durante la colonización española. En La Paz, las celebraciones

iniciaron en 1561 con la inauguración de la iglesia del templo en estudio, que

se convirtió en el centro de la festividad (GAMLP, 2016).

Desde sus inicios, la festividad ha incorporado elementos de las tradiciones indígenas. Documentos de 1830, como los del naturalista Alcide

D’Orbigni (1830), destacan la participación de danzas y disfraces, incluyendo

uno representativo del cóndor de los Andes. En 1851, la procesión incluía diversas imágenes de santos, con una participación significativa de la

población. A lo largo del tiempo, la participación indígena fue disminuyendo,

lo que llevó a críticas en la prensa. En 1927, se realizaron esfuerzos para resaltar el legado indígena. En 1970, las comparsas aymaras y mestizas ampliaron el recorrido de la procesión, que comienza en la plaza El Cóndor y abarca puntos clave de la ciudad, incluida la Plaza de San Pedro (GAMLP, 2016).

Además, en este contexto, la zona fue y es hogar de

numerosas figuras de relevancia nacional: desde el historiador Arturo Costa de

la Torre hasta el cantante Luis Rico;

desde el retratista Arturo Borda

hasta el poeta Franz Tamayo. Estas

contribuciones reflejan no solo el legado cultural del área, sino también la vitalidad de una comunidad que sigue entrelazando su

historia con las tradiciones contemporáneas, reafirmando así la identidad y el

sentido de pertenencia en torno al templo de San Pedro.

De acuerdo con Rivera Cusicanqui

(2010), en la Bolivia contemporánea persiste un tipo de autoridad basada en un

legado colonial que ha sido reciclado y adaptado por los regímenes liberales y

populistas, sin que se haya producido

una transformación profunda de las estructuras de poder (pp. 36-38). En este contexto, la plaza San Pedro, no solo debe entenderse como un

espacio urbano de tránsito o encuentro cotidiano, sino como un escenario

cargado de historia y conflicto, donde se materializan las tensiones entre el

poder y la resistencia social.

Figura

8

Alasita en el barrio de San

Pedro en la época republicana

Fuente: “Alasita tradición”

(2017).

La ubicación misma de la plaza (Figura

9), frente a la cárcel de San Pedro y junto al templo del mismo nombre, la

convierte en un lugar donde confluyen tensiones sociales, políticas y

simbólicas. Por un lado, se expresa la tensión entre el aparato judicial-penitenciario

del Estado y la población carcelaria, muchas veces criminalizada por

condiciones estructurales de pobreza. Por otro, la plaza ha sido históricamente

escenario de movilizaciones vecinales, protestas urbanas y ferias populares,

como la Alasita, que resignifican el espacio con usos comunitarios y rituales.

La plaza San Pedro también ha desempeñado un papel estratégico en momentos clave de la historia política boliviana.

Durante la Revolución Nacional de 1952, fue utilizada por obreros y militantes

del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) como punto de reunión y

organización para la toma del poder. Años

más tarde, bajo las dictaduras de Hugo Banzer (1971–1978) y Luis García Meza (1980-1981), el lugar volvió a cobrar protagonismo como

escenario de resistencia ciudadana frente a los abusos del poder militar (Mesa

et al., 2008).

Ya en el siglo XXI, la plaza reafirmó su

centralidad como espacio político.

En octubre de 2003, durante la llamada

Guerra del Gas, fue uno de los puntos clave de concentración y protesta que

exigían la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Más

recientemente, en 2019, volvió a ser escenario de confrontaciones, marchas y

vigilias tanto a favor como en contra del gobierno transitorio de Jeanine Áñez,

tras la renuncia de Evo Morales. Estos episodios evidencian cómo la plaza sigue

siendo un espacio vital para la expresión del descontento social, la disputa

por la memoria y la construcción de alternativas políticas desde abajo.

En este sentido, la historia de la

plaza San Pedro refleja con claridad la persistencia de formas coloniales, pero

también la capacidad de las comunidades para resignificar y reapropiarse del

espacio público. Es un territorio atravesado por la vigilancia estatal y la

exclusión social, pero también por prácticas de resistencia cotidiana, memoria

comunitaria y lucha por la justicia social.

Figura

9

Vista

de la plaza en la actualidad, atrás el templo.

Fuente: Fotografía de la autora,

2025.

IV.3. Análisis de la iglesia de San Pedro según el modelo

ET PSET: un enfoque multidimensional

La iglesia de San Pedro es un referente histórico y cultural de gran

importancia dentro del tejido urbano de La Paz. Su ubicación al sur del río

Choqueyapu, , le otorgan un valor simbólico como espacio de resistencia y

expresión de identidad cultural. Este análisis examina la iglesia desde una

perspectiva multidimensional, considerando sus dimensiones espaciales, temporales y

las variables ET-PSET (políticas, socioculturales, económicas y tecnológicas),

con el fin de comprender su relevancia en los contextos colonial y

contemporáneo.

IV.3.1. Dimensión espacial

El emplazamiento de la iglesia de San

Pedro ha sido fundamental en la configuración del espacio urbano y en la

dinámica sociocultural de la ciudad de La Paz. El templo de San Pedro formaba parte de los primeros edificios religiosos construidos en La Paz tras

la fundación de la ciudad.

Estaba situado extramuros, es decir,

fuera del núcleo urbano central, en la zona destinada a los barrios de

indígenas. Esta iglesia se encontraba junto a otros templos importantes como

San Sebastián, Santa Bárbara y San Francisco, todos ubicados en áreas habitadas

por indígenas y separados del centro por el río Choqueyapu y sus alfuentes.

Posteriormente, ya en época

republicana, la zona de San Pedro experimentó la expansión urbana más

significativa de la ciudad, probablemente debido a su cercanía con el centro histórico y a su articulación con las principales rutas de acceso y comercio. Esta expansión no

solo fue cuantitativa —en términos de crecimiento poblacional y

densificación del tejido urbano— sino también cualitativa, con la

incorporación de equipamientos públicos, infraestructura vial y nuevos usos

del suelo. Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando se construyó, frente a

su plaza, el edificio público más importante de la época: el Panóptico

(Cuadros, 2002, p. 103), símbolo del nuevo orden republicano y de la consolidación del poder estatal en el espacio urbano (Figura 10). Esta edificación marcó un

punto de inflexión en la configuración de San Pedro, transformándolo en un eje de institucionalidad y control, lo que a su vez atrajo nuevas inversiones y consolidó su rol como

zona estratégica dentro del crecimiento de la ciudad (Figura 10), como lo

atestigua un transeúnte de la plaza:

Para mí,

esta plaza es mi punto de partida para todo. Voy al Centro, voy al mercado, hago trámites, todo está a la mano (José,

comunicación personal, 15 de octubre de 2024)

A diferencia de la plaza del convento

de San Francisco —que, con el tiempo, ganó centralidad hasta suplantar en la

práctica a la plaza principal (hoy plaza Murillo), gracias a su ubicación

estratégica en el eje vial y comercial de la ciudad—, la plaza de San Pedro

mantuvo una función más constante y específica a lo largo del periodo colonial

y republicano. Si bien no alcanzó la centralidad simbólica de San Francisco, su

rol como espacio de encuentro y articulación social se consolidó a través del

tiempo, especialmente en relación con la presencia del Panóptico, que

transformó su entorno inmediato y redefinió su carácter urbano (Figura 11).

Figura

10

Vista del Panóptico en la

actualidad.

Fuente: Fotografía de la autora,

2025.

El atrio de la iglesia de San Pedro, aunque menos documentado que el de

San Francisco3, también funcionó históricamente como punto de

congregación para la población indígena y mestiza. En este sentido, la iglesia

de San Pedro trasciende su dimensión arquitectónica y adquiere una fuerte carga simbólica como espacio de arraigo e identidad cultural. Así, la memoria urbana del lugar se mantiene viva, a pesar de las transformaciones físicas del

entorno, y reafirma su vocación como espacio de encuentro y referencia colectiva.

Figura

11

Vista

de la ciudad de La Paz con la plaza y Templo de San Pedro

Fuente: Trillo Molina (2019).

IV.3.2. Dimensión temporal

Como se mencionó previamente, el

templo de San Pedro fue fundado en 1549 por el fraile Francisco de la Cruz

Alcocer con fines evangelizadores, en un sector destinado a la población

indígena al sur del río Choqueyapu, entonces frontera simbólica entre lo

español y lo indígena. Su primera construcción, concluida en 1720, respondía a

la intención de consolidar la presencia eclesiástica en los márgenes del núcleo

urbano colonial. Sin embargo, este avance se vio abruptamente interrumpido en 1781, cuando

la sublevación encabezada por Túpac Katari

culminó con su incendio y destrucción. Apenas una década más tarde, en 1790, se

emprendió su reconstrucción, como una forma de reafirmar no solo la presencia

eclesial, sino también el restablecimiento del orden tras uno de los episodios

más críticos del periodo virreinal tardío.

La iglesia

volvió a ser atacada y destruida en 1857, ya en la etapa republicana, durante otra rebelión indígena. Esto demuestra que las tensiones

heredadas del periodo colonial persistieron más allá de la independencia. Su posterior

reconstrucción, llevada a cabo

durante el gobierno de Narciso Campero, reafirma el rol de la iglesia dentro del nuevo Estado

republicano, que heredó muchas estructuras simbólicas del orden anterior.

A lo largo del tiempo, el templo

también ha experimentado transformaciones estilísticas. Su fachada, con

elementos del barroco tardío y principios del neoclásico, refleja las

influencias estéticas del siglo XVIII, mientras que detalles como las conchas y

los leones esculpidos en la base de las columnas o los nombres de los párrocos

grabados en el piso lo convierten en un espacio de memoria urbana y

patrimonial. Como segunda parroquia más antigua de La Paz4, su permanencia física

y simbólica en el tiempo ha sido clave para entender los procesos de transformación de la ciudad, tanto en términos arquitectónicos como sociales y culturales. Particularmente, resalta su pervivencia en relación con la memoria histórica

relacionada con el contexto social y político, junto a su contribución al patrimonio.

IV.3.3. Dimensión social

Desde el enfoque sociocultural, la iglesia de San Pedro se consolidó como un punto de convergencia entre las tradiciones indígenas y las prácticas

religiosas de la fe católica. Las

festividades que se celebran en este templo como Alasita y las

celebraciones de San Pedro y San Pablo reflejan un proceso de sincretismo

religioso clave en la preservación de la identidad cultural de las comunidades

populares urbanas, a saber, “lo

masivo” (García Canclini, 1990, p. 350). Estos eventos permiten la

reafirmación de una memoria colectiva, donde los símbolos y rituales

prehispánicos encuentran cabida en la estructura católica dominante, generando

así una forma de resistencia cultural a través de la adaptación social.

Uno de los eventos más significativos

es la mencionada fiesta de San Pedro y San Pablo, celebrada cada 29 y 30 de

junio, que transforma el entorno de la parroquia en un centro de devoción

popular y expresión cultural. La celebración combina elementos religiosos con

prácticas folklóricas y comunitarias: una procesión con las imágenes de ambos

santos recorre las calles, mientras que una entrada folklórica agrupa a

comparsas que descienden por la calle Boquerón hasta llegar al templo. Esta

dinámica refuerza la centralidad de la iglesia como punto de convergencia

simbólica entre lo sagrado y lo festivo, entre lo ritual y lo barrial.

La fiesta, que tradicionalmente está dividida en dos partes —la “verbena” para San Pedro y la “víspera” para San Pablo—, revela una estructura de organización social basada en prestes diferenciadas. Esta dualidad refleja las jerarquías históricas y la convivencia de distintos sectores sociales en torno a una misma celebración,

reforzando la función integradora del templo en un barrio caracterizado por la diversidad cultural y social.

Otra expresión de esta dimensión

social es la vinculación del templo con la Feria de Alasita, que entre 1920 y

1960 se realizaba en la plaza San Pedro. Durante diez días, el espacio sacro y su entorno se transformaban en un vibrante mercado de miniaturas que simbolizaban los deseos de abundancia.

Además, la zona ha sido hogar de

numerosas figuras de relevancia nacional, donde vemos actuar a personajes como

el historiador Arturo Costa de la Torre, el

cantante Luis Rico, el retratista Arturo Borda y el poeta Franz Tamayo. Sus obras han proyectado el espíritu del barrio hacia el país, reflejando una fuerte conexión con el entorno de San Pedro y consolidando al templo como un

foco espiritual en medio de una comunidad intelectualmente activa:

Si vas por aquí [hacia la calle Nicolás Acosta], vivía años don Rolando Costa, un doctorazo; él siempre paraba aquí en la

Plaza; su yerno, Luis Rico, cada vez venía a cantar. Por allá [hacia la calle González], estaba el famoso bar donde Arturo

Borda bebía. Era muy conocido (Roberto, comunicación personal, 12 de octubre de 2024).

Otra expresión de la dimensión social

del templo es su vinculación con la Feria de Alasita, que entre 1920 y 1960 se

realizaba en la plaza San Pedro. Durante diez días, el espacio sacro y su

entorno inmediato se transformaban en un mercado vibrante de miniaturas que

simbolizaban los deseos de abundancia.

Así lo expresa el siguiente testimonio de una

adulta mayor:

Desde

que era niña, venía a San Pedro a Alasitas. Mi mamá nos llevaba y veíamos esos

colchones chiquititos, las alcancías, los toros, casitas... Ahora igual hay

Alasitas, sobre todo el primer día. Después se ha trasladado a la Montes y,

ahora, detrás de la UMSA. Pero de las Alasitas de San Pedro siempre me acuerdo

(Victoria, comunicación personal, 12 de julio de 2024).

IV.3.4. Dimensión económica

El impacto económico de la Iglesia de

San Pedro se manifiesta a través de su relación con las festividades que

dinamizan el comercio local. La celebración de Alasita, por ejemplo, no solo

tiene un componente ritual, sino que también estimula la actividad económica mediante la comercialización de miniaturas realizadas por los presos y otros productos simbólicos.

Este fenómeno evidencia cómo las prácticas culturales pueden entrelazarse con estructuras económicas, permitiendo la sostenibilidad de tradiciones

ancestrales en un contexto urbano contemporáneo. Así, la iglesia no solo actúa

como un espacio religioso, sino también como un eje que articula dinámicas

económicas fundamentales para la comunidad que se encuentra alrededor.

Según una vendedora de la zona (Juana, comunicación personal, 12 de mayo de 2024), el barrio que alberga al templo ha sido un hervidero de actividades culturales, gastronómicas y artísticas. En sus calles surgieron

tradiciones culinarias que

aún perduran, como las famosas llauchas de Doña Florentina o los chicharrones de la esquina de la plaza.

IV.3.5. Dimensión tecnológica

Desde una óptica tecnológica, la

evolución arquitectónica de la iglesia de San Pedro resalta cómo se adaptaron

las técnicas constructivas a los materiales y saberes locales. La restauración

de 1790 no solo incorporó elementos del barroco andino- mestizo, sino que también reflejó una adaptación constructiva que fusionó tradiciones arquitectónicas indígenas con influencias europeas. Este proceso evidencia la capacidad de

las sociedades indígenas para apropiarse de técnicas externas y resignificarlas

de acuerdo con sus propias necesidades y valores culturales.

A lo largo de los siglos, la iglesia

ha continuado su evolución, integrando diversas técnicas de conservación

patrimonial que buscan asegurar su permanencia como un referente cultural e histórico. Esto incluye recientes trabajos

de restauración en el techo y cambios de pintura, que han sido fundamentales

para preservar su legado: “Hay que cuidar la iglesia, que no se nos caiga, también de robos, de que se deteriore,

es de nosotros“ (Felipe, comunicación personal, 12 de mayo de 2024).

IV.3.6. Dimensión política

En lo político, la dimensión del templo y de su entorno inmediato no puede desligarse del rol simbólico que ha jugado

la plaza San Pedro (o plaza Sucre). Construida desde 1700 y con un busto

central donado en 1902, esta plaza ha sido testigo de eventos históricos

significativos, entre ellos fusilamientos, lo que la vincula a una memoria de

violencia y castigo estatal. Esta carga histórica

se intensifica con la presencia del Panóptico, la cárcel de San Pedro, construida en 1897 y aún en pie, aunque deteriorada. Su arquitectura de control y encierro proyecta una imagen de vigilancia sobre el barrio y simboliza el poder punitivo del

Estado en plena área metropolitana. Así lo aprecia Ernesto, un vecino de la zona.

En

esta plaza, todo vemos: gente que hace fila en la cárcel, políticos que entran

y salen como a su casa..., periodistas, militares, los policías ... Tantas

veces he visto, que puedo decir que parte del país está detrás de estas rejas

(Ernesto, comunicación personal, 26 de mayo de 2024).

La iglesia, que está ubicada frente a

este centro carcelario, funciona como contrapeso espiritual en un espacio donde

lo sagrado y lo represivo coexisten físicamente: “de la cárcel venimos a la

iglesia, a veces, a pedir por nuestro tío” (Carmen, comunicación personal, 24

de mayo de 2024). Esta relación entre el templo y su entorno refuerza, de esta

manera, la dualidad de la experiencia comunitaria, donde la fe y la resistencia

se entrelazan en la historia de la zona. Así lo expresa, con ironía, una vendedora

ambulante:

Aquí todo puede suceder: Alasitas,

marchas, bodas, políticos que rondan la cárcel, hasta turistas que vienen a visitar la cárcel. Por eso es como si esta plaza pudiera contar historias

de todo tipo. Si preguntas, no faltarán temas (Esmeralda, comunicación

personal, 18 de mayo de 2024).

Tabla

1

Dimensiones del análisis de la

iglesia de San Pedro

Dimensión |

Descripción |

Dimensión espacial |

Ubicada al sur

del río Choqueyapu, fue una de las primeras construcciones religiosas. Su

proximidad al Panóptico la convierte en un eje de control en la ciudad. |

Dimensión temporal |

Fundada en

1549, ha sido destruida y reconstruida varias veces, reflejando tensiones

históricas. Su arquitectura ha evolucionado, integrando estilos barrocos y

neoclásicos. |

Dimensión social |

Funciona como

un punto de convergencia cultural, celebrando festividades como Alasita, que

refuerzan la identidad colectiva y permiten la participación de diversas

comunidades. |

Dimensión económica |

Las

festividades, como Alasita dinamizan la economía local mediante la venta de

productos simbólicos, entrelazando cultura y economía. |

Dimensión tecnológica |

La evolución

arquitectónica muestra la adaptación de técnicas constructivas locales y la

incorporación de elementos del barroco andino. Se han realizado trabajos de

conservación para preservar su legado. |

Dimensión Política |

La plaza San

Pedro, frente a la iglesia, ha sido testigo de eventos históricos y simboliza

la dualidad entre lo sagrado y lo represivo, evidenciando la tensión entre

ciudadanía y poder estatal. |

Fuente: Elaboración propia con asistencia de

inteligencia artificial (ChatGPT, 2025).

El historiador Julio Iturri Núñez del

Prado señalaba ya en 1987 que “la plaza muestra un vetusto panóptico, que aún

se sostiene a duras penas sobre sus muros de adobe” (p. 111), una crítica que

no solo denuncia el deterioro físico de la infraestructura, sino también el

anacronismo de las estructuras de poder que allí persisten. Así, el templo no

solo observa las transformaciones urbanas desde su atrio, sino que es actor

pasivo y testigo de las tensiones entre ciudadanía, represión, resistencia y

religiosidad.

V. Discusión: ¿resistencia o asimilación?

La iglesia de San Pedro de La Paz se

ubica en una zona estratégica del centro urbano, frente a la Plaza Sucre, en un

sector históricamente considerado como “barrio de indios”, marcando una separación espacial desde la colonia. En el

plano temporal, ha atravesado momentos clave como su destrucción durante el

cerco de Túpac Katari en 1781, su

reconstrucción en 1790, y nuevas afectaciones en 1857, al ser atacada y

destruida, reflejando la inestabilidad social y política de distintas épocas.

Socialmente, ha sido un punto de cohesión comunitaria a través de festividades como San Pedro y San Pablo, la feria de Alasita y una rica vida cultural impulsada por artistas, escritores y músicos del barrio. En lo político, su entorno inmediato —con el Panóptico y la plaza usada para fusilamientos— la vincula a episodios de control y represión

estatal. Desde lo tecnológico y arquitectónico, destaca por su

portada de estilo barroco tardío con elementos neoclásicos,

y ha sido modificada tras cada conflicto. Económicamente, su entorno ha sido un

polo de comercio, producción artesanal y gastronomía tradicional, con mercados

y oficios que siguen activos hasta hoy.

VI. Conclusiones

La restauración de la iglesia de San

Pedro es un proceso que va más allá de la mera recuperación de un espacio

físico; es un acto de revitalización cultural y de resistencia frente a las

dinámicas de la influencia colonial. La investigación ha demostrado que la

iglesia ha servido como un baluarte de la identidad indígena, promoviendo un sentido

de pertenencia y comunidad. Las festividades que se celebran en la iglesia no

solo expresan momentos de religiosidad, también esta llega a brindar espacios

donde se reafirma la memoria colectiva de la ciudad y se celebra la

diversidad cultural. La interacción entre las tradiciones indígenas así como

las influencias coloniales han dado lugar a un sincretismo que, sobre todo,

enriquece la identidad cultural en la ciudad de La Paz.

Desde una perspectiva historica, este

estudio aporta una lectura multidimensional de la restauración de la Iglesia

de San Pedro, destacando que su

reconstrucción no puede entenderse únicamente como un proyecto arquitectónico,

sino como parte de una compleja interacción entre la colonia y la apropiación

indígena del espacio. A diferencia de otros estudios que han abordado la arquitectura

colonial desde un enfoque estilístico o técnico, este artículo enfatiza la

dimensión social y política del proceso, contribuyendo al debate sobre la

resistencia cultural y la hibridación en la arquitectura colonial boliviana.

A partir de estos hallazgos, futuras

investigaciones podrían profundizar en el papel de otras iglesias coloniales de La Paz como espacios de negociación cultural, comparando sus procesos de restauración y uso comunitario. De esta

manera, este trabajo no solo contribuye a la historiografía de la arquitectura

colonial en Bolivia, sino que también abre nuevas líneas de investigación sobre

el patrimonio arquitectónico como un espacio de diálogo entre la memoria, la

identidad y la resistencia cultural.

Referencias

Alasita tradición

cultural que perdura desde siglo XIX. (2017). El Diario. https://www.

pub.eldiario.net/noticias/2017/2017_01/nt170115/nacional.php?n=30&-alasita-

tradicion-cultural-que-perdura-desde-siglo-xix

Almaraz Paz, S. (1969). El poder y la caída.

Enciclopedia Boliviana. Archivo General de Indias. (s. f.). Justicia: 1064.

Arze, S., Bridikhina, E., Medinacelli, X., & Quisbert, P. (2015). Bolivia, su historia: Vol.2.

La experiencia colonial en Charcas S. XVI – XVII (E. Bridikhina, Coord.).

La Razón.

Castillo Vacano,

L. (2014). Alasitas: Mercado de símbolos y espacio de reciprocidad. Fuentes: Revista

de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional,

8(30), 6–19.

Cuadros,

Á. (2002). La Paz. Universidad Mayor de San Andrés.

Chávez García, R. & Uturunco Mendoza I. E. San Pedro Patrimonial. Secretaría Municipal de Culturas. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Del Valle de Siles, M. E. (1990). Historia de

la rebelión de Túpac Catari, 1781-1782. Editorial Don Bosco.

Erick Villegas Multimedia. (5 de enero de 2025). Iglesia de San Pedro #LaPaz #Bolivia 1890 Es la segunda parroquia en

antigüedad de La Paz, fue fundada por el [Imagen adjunta] [Actualización de

estado]. Facebook. https://www.facebook.com/photo. php?fbid=1161283996006240&id=100063739525251&set=a.436340545167259

Espinosa Spínola, G. (1999). Arquitectura de la conversión y evangelización en la Nueva España durante el siglo XVI. Universidad

de Almería.

Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz. (2016). Challapampa. Patrimonio Industrial de La Paz.

GAMLP.

Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz. (2019). Fiesta Popular de Alasita. GAMLP.

García Canclini,

N. (1990). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la

modernidad. Grijalbo.

Gisbert, T.

(1991). Historia de la vivienda y los conjuntos urbanos en Bolivia. Instituto

Panamericano de Geografía e Historia.

Grusinski,

S. (1999). La colonización de lo imaginario. Siglo XXI Editores.

Guevara Ordóñez,

N. (2017). La incorporación de lo indígena en el espacio urbano paceño a principios del siglo XX. Territorios, (36), 69–86. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.5093

Gutiérrez,

R. (2005). Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Cátedra.

Iturri Núñez del Prado, Julio (1987). Los barrios paceños. Su palpitante historia. Editorial Artística.

Kubler,

G. (1984). Arquitectura mexicana del siglo XVI. Fondo de Cultura

Económica.

Matas Musso, J. L. (2020). Incidencia de la espiritualidad franciscana en la evolución urbana de la Real Audiencia de Charcas . AREA - Agenda De Reflexión. Arquitectura, Diseño Y Urbanismo, 26(1),

1–16. https://publicacionescientificas.fadu.uba.ar/

index.php/area/article/view/785

Matas Musso, J. L., Mariaca Cardona, C., & Crespo Pereira, M. B. (2022). Influencia de la arquitectura

del templo de Carabuco en la transmisión del mensaje evangelizador en los Andes de Bolivia. Anales de Investigación en Arquitectura, 12(1). https://doi. org/10.18861/ania.2022.12.1.3240

Mesa,

J., & Gisbert, T. (2002). Monumentos de Bolivia. Editorial Gisbert.

Mesa, A., Gisbert, T., & Mesa Gisbert, J. (2008). Historia

de Bolivia. Editorial Gisbert. Nicolini, A. (2003). Categorías estilísticas

e historia urbana [Ponencia]. Simposio Internacional sobre Arte Colonial.

Buenos Aires.

Olivares, F. (1888). El cerco de La Paz [Óleo

sobre lienzo, óleo sobre tela, 142 x 186 cm]. Museo Casa de Murillo.

Rivera

Cusicanqui, S. (2010). Violencias (re) encubiertas en Bolivia. Piedra

Rota.

Rivera

Cusicanqui, S. (1986). Oprimidos pero no vencidos: Luchas del campesinado

aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980. Ediciones Tierra.

Saignes, T.

(2014). De los Ayllus a las Parroquias de Indios. Gobierno Autónomo

Municipal de La Paz.

Solares Gantier, V. (2022). The model ET-PSET: A

duality between heritage and history [El modelo ET-PSET: Una dualidad entre patrimonio e historia]. Global

Journal of Human-Social Science: A Arts & Humanities - Psychology,

22(5), 1–10.

Trillo Molina, V. H. (24 de marzo de 2019). Siglo XIX.

1890/1899 ZONA SAN PEDRO: Una irreconocible plaza con el templo de San Pedro como único referente del lugar [Imagen adjunta] [Actualización de estado]. Facebook. https://www.facebook.

com/photo/?fbid=10218166032759950&set=gm.2139441972770659

Valadés, D. (1993). Retórica cristiana (2.a ed.). Plaza y Valdés. (Obra publicada en Perusa

en 1579).

Villanueva Peñaranda, E. (2005). Motivos coloniales y

otros escritos sobre La Paz. Universidad Mayor de San Andrés.

Nota: Declaro

que ningún tipo de conflicto de intereses ha influido en la elaboración de este

artículo.

1 Según la Real Academia Española

(2024), comunidad es el “conjunto de las personas de un pueblo, región o

nación”.

2 En

el plano de la ciudad de La Paz elaborado por Florentino Olivares en 1888, se

observan dos espacios claramente diferenciados: el espacio blanco, heredero de

las concepciones de orden y planificación hispana, y el indígena, representado

como un espacio abierto e indefinido, en el que solo las iglesias actúan como

puntos de ordenamiento.

Esta

representación guarda continuidad con planos anteriores (1796, 1859, 1876), en

los que los sectores extramuros se muestran con líneas punteadas

o difusas, sin nombres ni delimitación clara de calles (Guevara Ordóñez, 2017,

p.78).

3 Aparentemente hay más información sobre San Francisco gracias a las Crónicas de Diego de Mendoza, que ofrecen un relato detallado de la historia y las actividades de esta iglesia. Además, el hecho de que San Francisco estuviera a cargo de una orden religiosa, como los franciscanos, ha contribuido a una mayor documentación a lo largo de los siglos, ya que estas órdenes mantenían registros meticulosos de sus actividades, ceremonias y la vida comunitaria en torno al templo.

En contraste, la iglesia de San Pedro, aunque significativa, ha recibido menos atención en documentos históricos, lo que ha llevado a una menor disponibilidad

de información sobre su atrio y su evolución a lo largo del tiempo.

4 San Pedro, San Francisco y San Sebastián fueron las principales iglesias antiguas de La Paz (Mesa & Gisbert, 2002, p. 63).